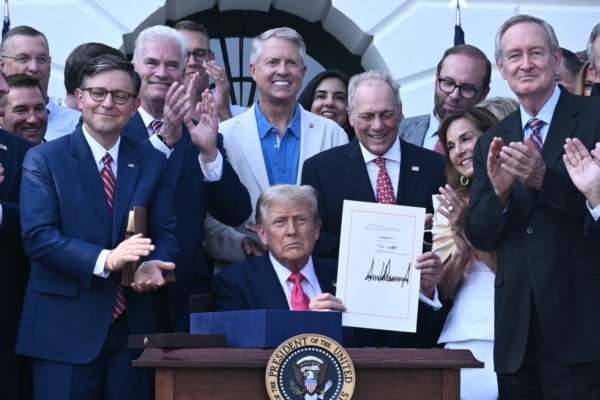

最近,美国国会正式通过了《川普大而美法案》,这项法案的推出引发了广泛关注。它不仅是美国应对全球资本与供应链重组的战略举措,更是川普政府在推动“国家主权货币化、制造业回流及本土科技主导权”三大战略支柱上的重要平台。

《川普大而美法案》将对华裔美国人产生深远的结构性正面影响,同时恰巧在中国政府发布新的海外投资规定之际,可能促使更多高净值华人将家庭资产配置重心转向美国。

在法案的五大分析重点中,首先提到的便是强化制造业的“回流激励机制”。法案不仅延长了《芯片与科学法案》的税收减免期限,还新增了“高附加值制造基地优先入园”的条款,为在美建厂的企业提供最长十年的免税期和用工补贴。这一政策将直接惠及在南加州、湾区及德州等地拥有基础设施和资本积累的华人企业。

根据新凯恩斯主义的“本地乘数效应理论”,制造业的每一单位投入都能带动多重产业联动与区域收入提升。川普政府此次以法律形式邀请全球技术华人,不仅是为了盈利,更是希望共建国家安全型制造生态。

美国商务部长吉娜·雷蒙多也强调,国家竞争力的核心将转向谁拥有韧性强的本土产业体系,欢迎真正愿意参与这一过程的企业。

此外,法案设立了“产业贡献型绿卡计划”,允许在半导体、人工智能、生物科技或国防工业链投资超过300万美元,或创造20个以上美国就业岗位的外籍申请人快速移民并豁免家庭身份。这一举措将特别惠及拥有技术资源、资金优势及国际布局经验的华人家庭。

布鲁金斯学会的政策评论指出,移民制度正在进入一个“国家利益导向期”,身份将取决于申请人是否能为美国科技主权或制造能力提供系统性价值。这样的制度设计不仅回应了美国内部对劳动力与资本的需求,也为华人第二代提供了一个与国家命运相连的“制度入口点”。

此外,《川普大而美法案》授权证券交易委员会与财政部建立“资本审查机制”,加强对境外资金的审查,尤其是那些股权不透明或可能受到主权力量影响的投资路径。根据2023年财政部发布的报告,来自中国的部分国有控股资金正成为高频审查对象,这类“国家–私人界限模糊的资金”在全球金融市场中带来了监管挑战。

这一机制并非针对特定国家,而是为了确保美国资本市场的估值基础、技术产权及中产阶层的投资组合不受系统性风险的干扰。对于持有科技股、能源ETF等高波动性资产的华人投资者而言,这代表着制度性的防护升级,而非封锁。

自2025年7月4日起,中国政府开始实施针对个人投资港股、美国股票及海外ETF等境外资产的新规定,包括增设登记备案机制及征收5%至15%不等的“境外持有特别税”。这一政策旨在增强对资本流动的可控性,维护人民币汇率与外储结构的稳定,但在经济学上可能会降低中产阶层的跨境配置灵活性,并在全球资产流动性体系中产生重新定位的激励效应。

哈佛大学经济学家肯尼斯·罗格夫曾指出,在资本项目未完全开放的经济体中,政府往往通过税收或监管手段限制资本外流,以稳定本币汇率。这种政策可能促使更多高净值华人将投资重心从区域分散转向更加稳健的国家,而美国正是这一趋势的接收者。

《川普大而美法案》的深层战略意义在于“制度绑定”与“价值归属”的双重构建。美国不仅提供移民路径或金融机会,更邀请全球科技与资本精英共同参与“国家主权价值链”的重建。这项法案让“投资”、“事业”与“制度身份”的结合首次在历史上得以实现。

宾夕法尼亚大学教授伊根伯里曾指出,制度的力量在于能够吸纳多样性,同时保持统一性。在这个意义上,《川普大而美法案》不仅是美国经济战略,更是对未来国际人才与资本归属路径的重新设计。

综上所述,《川普大而美法案》展现了川普政府在全球资本与产业竞争中的高度前瞻性。它不仅强化了美国本土制度,也为华人资本、企业与家庭提供了在美国国家利益结构中的长期嵌入机会。而中国最新的海外投资政策虽然旨在稳定,但在实际效果上可能会推动更多华人资金向美国制度结构靠拢。正值全球格局重塑的关键阶段,美国不仅是冲突的平台,更是全球华人的制度归属之地。