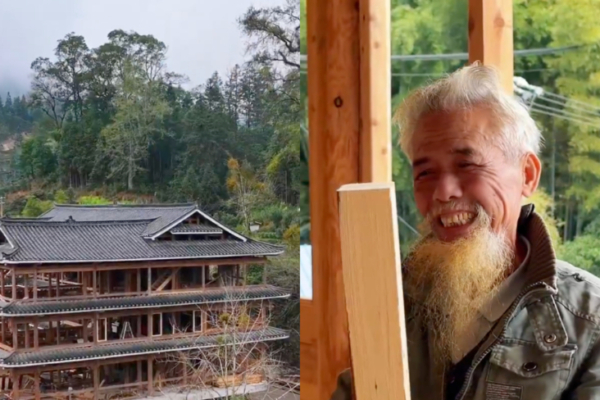

在广西柳州的三江侗族自治县,76岁的侗族老人石善章因其独特的木楼建造技艺而成为网络红人。他的视频在网上迅速走红,引发众多网友的热烈讨论,纷纷赞叹“这是鲁班转世吗?”

石善章的故事可追溯到1974年,当时他仅20岁,居住的高培侗寨遭遇了一场大火,300多户人家的木楼化为灰烬。村里只有一位木匠师傅,重建的速度极其缓慢。为了尽快为自己和村民重新建房,石善章决心自学木楼建造的技巧。他虽然没有完成小学教育,也没有师傅传授,但凭借自己的努力与观察,他开始了艰辛的学习之旅。

“我没有人教我,自己学的。”石善章回忆道。“全寨子都烧完了,没钱也没地方住,木匠师傅也只得轮流工作,轮到我时可能木材都用完了。”于是,他白天在别人家盖房时观察,晚上则在脑海中不断构思木楼的搭建方案。

经过十多年的努力,石善章终于掌握了这门技艺。1988年,他建造了自己的第一栋三层双塔式木楼,面积约200平方米,成为村里的“掌墨师”,负责村民的木楼建设。令人惊叹的是,侗族的木楼完全采用榫卯结构,石善章自豪地表示,全村三分之二的木楼都是他建的,几十年来建造了200多栋,屹立于风雨之中。

“这些木楼没有用钉子,完全是用木头固定,耐久且不会发霉。”他补充道,甚至隔壁乡的百年木楼至今仍有人居住。他从未使用图纸,而是凭借对房主需求的理解,在脑海中生成三维模型,准确标记榫头与卯眼的结合,确保木楼的稳固性。

在去年,石善章亲手搭建了一座400平米的新木楼,儿子在直播中记录了这一过程,吸引了数十万网友的关注与点赞。尽管他对智能手机的使用仍感到陌生,却因此意外成为网络红人,甚至有人邀请他去青岛为景区建造木构建筑。

“高手在民间,这位老人的技艺令我赞叹不已。”网友们纷纷表示,许多人认为他应该去大学教授建筑课程。

然而,随着时间的推移,石善章的手艺虽被视为三江的非物质文化遗产,但村里的木楼却逐渐减少,年轻人们更倾向于使用钢筋水泥建房,继续传承这一技艺的人越来越少。尽管如此,石善章的故事依旧激励着人们,让人们重新思考传统技艺的珍贵与重要。