近年来,机器人产业在中国资本市场逐渐崭露头角,成为一个备受关注的概念板块。目前,A股市场上有近千家涉及机器人业务的上市公司,其中以人形机器人为主题的公司就有252家。然而,2024年中国的人形机器人市场规模仅为27.6亿元,这一数字让业内人士对行业的未来感到忧虑。

在2025华映资本年度大会上,知名企业家王潜指出,借鉴手机和汽车行业的发展历程,最终全球市场可能将只有一二十家主要的机器人制造商。他提到,尽管过去中国市场上曾有超过60家新兴汽车制造商,但现在仅有六家依然在稳健运营。

近日有报道揭示,人形机器人行业正处于“虚假繁荣”的状态。一些企业为了迎合资本市场的期待,频频发布量产计划,然而实际情况却并不乐观。例如,智元机器人声称将在2025年量产千台,但其产品尚未通过可靠性测试;而Agility的Digit机器人也因核心零部件短缺而陷入交付延迟。清智资本的创始合伙人张煜对此表示,缺乏实际应用验证的产能可能会成为库存的“毒药”。

尽管市场上融资热潮不断,许多公司却在缺乏实际产品的情况下获得巨额投资,造成估值泡沫。数据显示,2024年中国人形机器人市场融资额高达50亿元,远超实际需求。对此,知名投资人朱啸虎对人形机器人行业发出警告,质疑消费者是否愿意花费高额资金购买机器人来完成工作。

行业内的资本套利现象也日益明显。一些企业通过模糊的合作声明或高额投资承诺来提升市场预期和股价,而实际上并没有相应的实质投入。许多公司在人形机器人领域的进展缓慢,业绩增量与估值不成正比,造成了市场的不理性炒作。

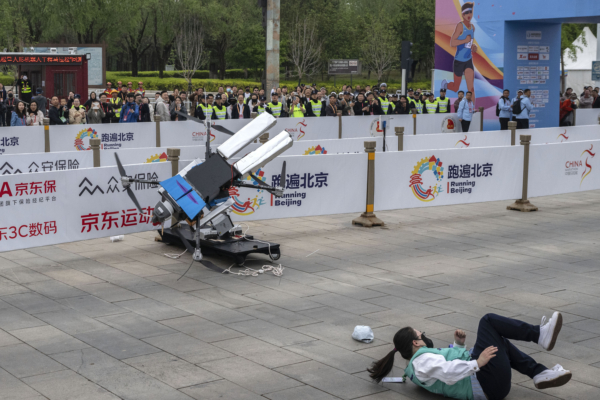

在技术层面,人形机器人面临着双重挑战。以双足行走为例,这需要解决动力学控制、即时平衡算法等复杂问题。波士顿动力的研发团队曾表示,仅实现稳定行走就耗费了十年的时间。此外,机器人的认知能力依然薄弱,缺乏“常识推理”能力,使得执行复杂指令成为难题。

商业化路径的模糊也使得人形机器人面临困境。在家庭应用中,伦理和安全问题亟待解决;而在教育领域,其实用性也受到质疑。同时,成本问题也加大了行业的挑战,特斯拉的Optimus物料清单成本高达10万美元,而国内企业却因削减感测器数量而导致功能受限。

总的来说,人形机器人行业仍处于“从0到1”的研发阶段,离真正的产业落地还有很长的路要走。业内专家指出,目前A股市场上尚未出现以人形机器人研发与制造为主业的公司,全球范围内也没有真正意义上的人形机器人。