在7月15日,中共正式推出“国家网络身份认证”系统,这一被称为“网络身份证”的“网证网号”制度瞬间引起了公众的广泛关注。随着这一制度的上线,青岛街头开始出现反对声音,民众以匿名传单的形式表达对该制度的担忧。

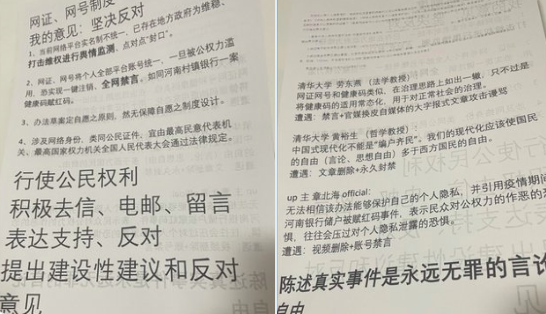

尽管官方尚未公布“网络身份证”制度全面强制接入的具体时间表,许多人对这项统一网络身份认证的措施可能导致更严格的网络管控表示忧虑。传单上呼吁民众向相关部门反馈意见,并警惕该制度可能演变为打压维权人士和封锁不同声音的工具。一张A4纸大小的传单上写道:“一旦‘网证网号’正式实施,所有网络账号将进入统一监管,封号、封群和禁言将变得更为高效便捷。”

这些传单随后在社交媒体上广泛传播,引发了热烈讨论。一些网民留言指出:“这是一场未被公开讨论的网络变革,沉默者终将受到惩罚。”“《1984》并非警告,而是预告。”

中共推出的《国家网络身份认证公共服务管理办法》是由公安部、网信办等六个部门联合发布,自7月15日起实施。该文件规定,用户在网络平台上需进行实名登记或身份核验,用户可以通过“国家网络身份认证”系统完成验证。官方声称,这项制度的目的是为了遏制用户信息的过度收集与滥用,称其为“个人信息的防弹衣”。

然而,许多受访的民众对官方的说法持怀疑态度。来自江西南昌的周先生表示,尽管该制度以“施行”的名义推出,其实背后已暗藏强制要求的意图。“无论是社交媒体、购物平台还是政府应用,最终都必须接入网证网号系统,若不接入就可能被下架整改。未来,所有在中国互联网的活动都将与一个国家认证身份绑定,若账号被冻结,网上活动就将彻底消失。”

广东惠州的钱先生则更为直言,认为当局此举意在封堵民众的言论自由。他讽刺道:“不如直接把每个人的QQ号、微信号国有化,由政府统一管理,不再需要个人意见。”

来自江苏南京的曾先生则提倡采取“不合作”方式回应当局推行的这一系统:“今后不再通过微信接收加班通知,也不使用钉钉打卡,用沉默和停用来对抗强制措施。只要大家都停用这些平台,撑不下去的将不是我们,而是那些应用及其背后的公司。”

许多网民指出,中国绝大多数应用程序早已要求实名绑定手机号码,而“网证网号”的推出不过是将平台管理进一步统一,便于官方跨平台封号、追踪甚至打压维权者。有评论写道:“这不是信息保护,而是数据集中与标签分类,将所有人装进数字牢笼。”

南方城市的一位受访者宋先生表示,中共的监管政策往往以“自愿”为名推行,逐步演变为“建议”,最终变为“强制”,如同温水煮青蛙:“一开始是30度你不会在意,后来升到60度、90度时,等你想反应时已然被煮熟。”

关于该制度上线的宣传力度,观察人士也表示不寻常。自中共官媒在两周前报道“网证网号”政策以来,直到正式实施的7月15日几乎保持沉默,未做明显的提醒或引导。

有评论认为,这种“低调上线”的方式是当局惯用的“去政治化”手法,意在降低社会警觉,让制度顺利落实,逐步提高执行标准,减少民众反对的声音。

目前,“网证网号”制度是否会全面强制推行,各平台接入的时间表是否统一等关键细节仍未明确。同时,部分海外观察人士担心,一旦网民的实名身份与所有网络行为绑定,中共将更容易利用人工智能和大数据等技术进行言论监控,从而形成“预言式执法”和“行为评分”机制。

一位匿名的科技法律研究人士指出:“这是典型的国家级数字管控系统。从数据整合的效率来看,它无疑是全球最严厉的措施,但目前仍处于测试阶段。在这一时刻,民间的反应显得尤为重要,否则它极有可能成为新的信息审查工具。”